『ウルフウォーカー』を観てきた。舞台は1650年、アイルランドのキルケニー。キルケニーには寝ている間に狼になるという伝承が残されており、それをモチーフにした作品だ。

カトゥーン・サルーン特有の美しい平面表現に加えて、動物視点時だと3D的な疾走感も加わってアニメとしての完成度が極まってる。同スタジオの『ブレンダンとケルズの秘密』、『ソング・オブ・ザ・シー』に続くケルト三部作のなかでは分かりやすいストーリーにテンポの良い展開で広くおすすめできる。

上映劇場は少ないが、2020/12/12よりApple TV+で配信中。Apple TV+は7日間の無料トライアルがある。

四角く平面的な街、曲線を多用した森と対比を用い、抑圧からの解放や自然賛美にも思えるが、細部を観ていくと意外と単純ではない世界が見えてくる。そうした深みも魅力的である。

下描きが残っている。おそらく映画『かぐや姫』の影響と思われる。

下描きが残っている。おそらく映画『かぐや姫』の影響と思われる。感想と考察

オオカミは環境への適応能力に優れていて、世界中に広く分布していた。同じく適応能力が高い生物のヒトと活動圏が被る。ヒトは森を開墾して農作や牧畜を行わなければ安定した食料が供給できない。ヒトの進出によって次第に生息域が狭まり大半は絶滅してしまった。

童話などでもオオカミは悪者とされ、獰猛・残忍なイメージで語られる。実際には群れで連携して暮らすため社会性も知能も高いのでヒトや家畜を襲うことはめったになかった。ヒトに悪者のレッテルを貼られてしまった側である。

ウルフウォーカーは史実の1650年のアイルランド侵攻がモチーフであり、この時代の護国卿はオリバー・クロムウェルだ。護国卿とは王に代わって執政を行う役職で国家元首の立場である。歴史の教科書どおり、クロムウェルは清教徒革命の指導者であり、イングランド最初にして最後の共和体制を築いた者、絶対王政を打ち破った市民革命の先駆者である。いっぽうで、王政にとっては王殺しの反逆者、数々の粛清・弾圧をした厳しい独裁者、アイルランドやスコットランドにとっては事実上の後の植民地支配体制を築いた侵略者でもある。

クロムウェル登場以前はエリザベス女王の元で中央集権化が進められ、エリザベスには子がいなかったので、スコットランドのスチュワート家からチャールズ一世が継いだ。ヨーロッパ大陸側では宗教戦争の真っ只中であるのに国教会の強制を進めてプロテスタントの反感を買ったり、議会を無視して課税を強化したりと強権を振るっていた。

名家ではあるが弱小の地主(ジェントリ)に過ぎなかったクロムウェルや他のジェントリなどの中産階級を中心に議会派が立ち上がり、民兵を率いて国王軍に立ち向かった。

ジェントリたちの多くはプロテスタントのピューリタン(清教徒)であった。ピューリタンとは、purity,pure(ピュア)の語源から分かるように純粋、潔白、厳格の意味合いがある。最初はバカ正直者の意味でピューリタンと揶揄されたが次第に自称するようになった。

クロムウェルは鉄騎隊と呼ばれる直属の軍隊を率い、厳格な規律で統率が取れて強く、連戦連勝を重ねて次第に権力を強め、ついにはチャールズ一世を処刑して革命を成功させた。

英雄か独裁者かで評価が二分される人物ではあるが、よくも悪くもストイックで冷酷な仕打ちも辞さない人物であったようだ。

作中でも信仰心の厚い厳格な人物として描写され、決して私利私欲のために動いてるわけではない。市井の反応も城門内外で温度差がある。そして、アイルランドに根付いてた旧態依然としたカトリックやその影響が強い国教会に比べて、新しいプロテスタントを信仰し、当時の価値観からすれば「急進的な進歩人」であった。異教徒には特に厳しかったとされている。

「狼に畏敬の念を感じる民間伝承などくだらない、古い価値観をアップデートせよ」と迫る立場なのだ。王政からの解放者でありながら、その強さを支えた厳格さで自らが圧制者に回ってしまった存在とも言える。

自然対人工の対比や抑圧からの解放など現代の進歩派(プログレッシブ)が好みそうなテーマに関わらず、本作のヴィランに当たる護国卿がむしろ進歩派に近い倒錯が面白い。

そして、主人公側のビルとロビンの父子とモルとメーヴの母子ともに家族の絆、身近な人を守りたい、大切にしたいというどちらかというと保守的な美徳を重視する。

そのため、この映画では「約束」が重要な役割を果たしている。約束を守るという規範が結束を高めることにも人を縛り付けることにも働く。

亡くなった母から父への約束が「ロビンを守ること」で、それがかえってロビンを縛り、モルが「すぐ戻る」と約束して戻らなかったことが、捕まったという事実を認められなくなりメーヴを縛る。ロビンとメーヴは母探しを手伝うという約束をしたが、身動きが取れなくなってしまったロビンが約束に反故にしたと思ってメーヴは怒る。しかし、諦めなかったロビンがモルを救い、ビルが反旗を翻して護国卿を打ち破った。

そしてウルフウォーカーの傷を癒やす力は狼たちがいないと真価を発揮できないのは、パック単位で集団生活を送るオオカミの習性に則ったものである。ヒトも同じく長い間は小規模集団で生活し、単体では極めて脆弱な存在であった。集団が個人を押しつぶす残酷な一面もあれば、結束によって大いに力が発揮するものという現在ではわりと軽視されがちな保守的な思想や古い価値観を「太古の魔法」という形で暗喩してるのではないだろうか。

逆転する正義と素朴な抵抗

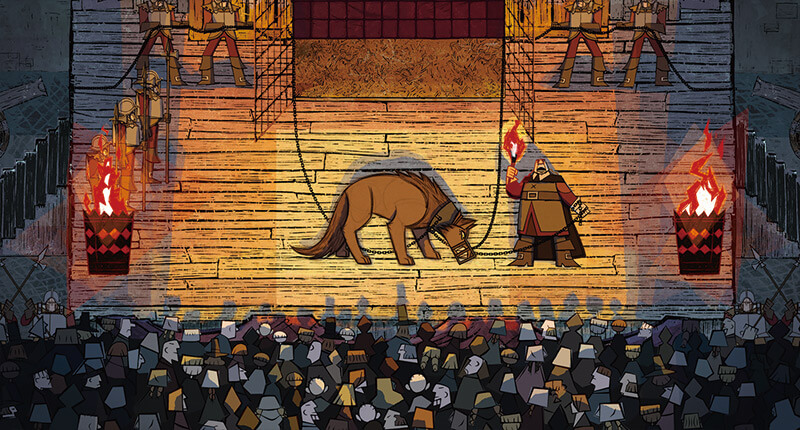

モルを民衆に晒すシーンでも最後の決闘シーンでも護国卿は右側にいる。舞台では観客から見て右側が上手にあたり、通例はこちらが味方側が立つ。なんの情報もなしに見ると護国卿のほうがヒーローに見える。狼になったビルは下剋上、目の傷、崖への突き落としからライオンキングのヴィランであるスカーを思い出した。

いや、考えてみれば護国卿は最初から最後まで自らの信念に従い一貫して正義側なのだ。反乱を鎮圧し狼という脅威を倒し、国に安堵をもたらす存在なのである。

最終シーンで崖に落ち行く末を主に委ねるのも、噛みつかれて異教のウルフウォーカーになるぐらいなら死んだほうがマシという一貫ぶり。信念のために死ぬのだ。なお、実際のクロムウェルはインフルエンザで亡くなった。

ヒーローとヴィランの両側面を持った護国卿の存在が本作の面白さを彩る。

そして護国卿に打ち勝つのは直接の部下であり裏切ったビルである。本編では職業人として父親として板挟みにされるビルの葛藤も描かれ、ストーリーの必然として対決する。決闘なしには事態は収まらず、ケアとかフェミニズム的なものに安易に収束していない。

そして、最後には居座って街との武力衝突を繰り返すぐらいならあっさりと自ら出ていく。それで「すべてが順調である」と締める。

自らの信念のために闘争も辞さない護国卿の正義とは対照的であり、対立は不毛で身近な人が幸せであればそれでいいんだという逃走にも近い。

ずっと狼やウルフウォーカーが悪者のままであり、街と共存しようとはしない。現実ではアイルランドでもオオカミは絶滅してしまった。善悪や滅びの道など知ったことではないという潔さすら感じる。

冒頭で「狼を殺せ」と歌うロビンは、遭遇したことのない狼を一方的に悪者だと決めつけ、異質なメーヴに会うまでは民衆の世相に流されていた。アイルランド人のなかのイングランド人という異質な存在であるが、それを嘲笑った民衆とそう遠くない存在なのである。翻って現代の社会正義を掲げる側も民族憎悪を煽る側も一方的な価値観に収束しようと個人や身近なつながりを希釈させる世相とも重なる。この結末はそういった思想へ飲まれることへの素朴な抵抗に思えた。